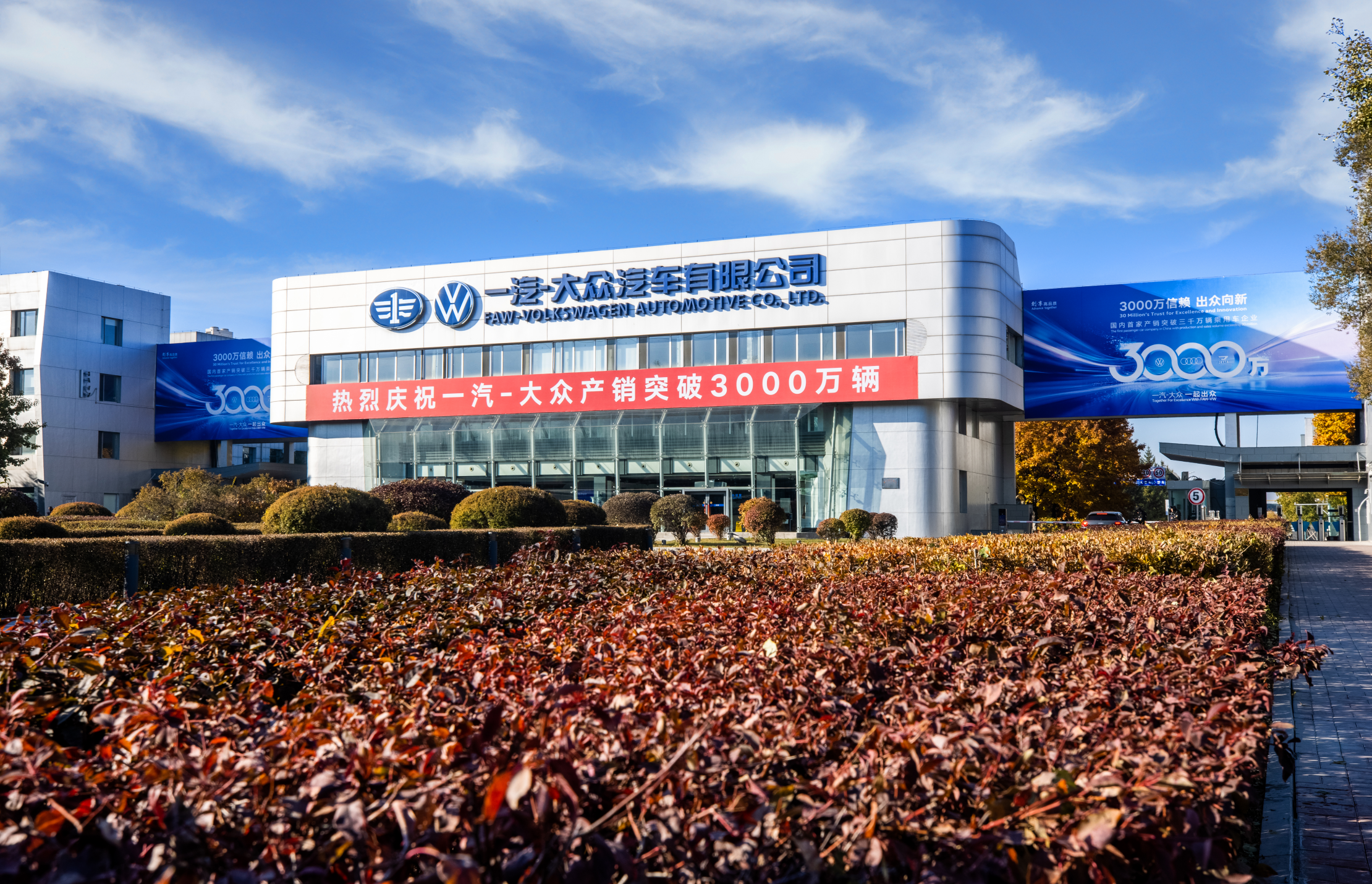

10月30日长春那场发布会,乍看全是熟悉的配方。

领导站台,闪光灯晃得人睁不开眼,一辆一汽奥迪A5L领航版慢悠悠开出来,背景板“国内首家3000万辆乘用车企”的字更是亮得刺眼。

肯定有人翻白眼:“不就是卖得多吗?

要是这么想,你可能没经历过那个连“家用轿车”都是奢侈品的年代。

这3000万辆不是流水线堆出来的铁壳子,是1987年耿昭杰厂长敢跟德国大众拍桌子的破局决心,是1991年第一辆捷达下线时工人抹的眼泪,是出租车司机开着它跑百万公里不趴窝的骄傲,更是中国从“造不出轿车”到“卖全球好车”的硬气证明。

新能源新势力天天喊“颠覆传统”,但一汽-大众这34岁的“老炮”甩出的成绩单,才真叫人清醒。

真正的强者从不是靠嗓门大,而是把每一步都踩在了时代的腰眼上。在“十四五”收官的节点上,这3000万辆,根本不是终点,是中国汽车给世界递的一张新名片。

当年偷师的人,现在成了师傅

现在年轻人聊合资车,总带着点“技术落后”的偏见,可倒退四十年,能跟德国大众坐在一张谈判桌前,本身就是场胜利。

1987年哈恩博士访问一汽时,中国汽车工业还停留在“卡车改轿车”的阶段。

说白了,就是给卡车焊个轿车壳子,开起来能散架的那种。

耿昭杰厂长敢把合作备忘录拍在桌上,靠的不是底气,是“再不变就没机会”的决绝。

1991年一汽-大众正式成立,第一辆捷达A2从组装线下来时,没人敢想这台车能成“国民神车”。

当时的争议非常大,有人骂“用市场换技术是卖国”,可一汽-大众没跟舆论掰扯,反而把德国人的生产线拆了装、装了拆,把质量标准抄在笔记本上贴满车间,连拧螺丝的力度都记下来反复练。

1996年珠海出租车司机苏耀洪,开着捷达跑了六十万公里无大修。

这个数据放今天不算什么,但在当年,直接把“国产轿车不靠谱”的偏见砸得稀碎。

要知道,那时候进口车小毛病都一堆,捷达能扛住出租车的“魔鬼造法”,靠的就是把德国标准抠到了骨子里。

但一汽-大众最聪明的,是没把合资当成“躺赚工具”。

1995年签奥迪技术转让协议时,他们没满足于组装奥迪100,反而偷偷把本土工程师塞进研发团队,跟着德国人学画图、调参数。

2003年推出的宝来,已经带着本土化调校的痕迹。

底盘比欧洲版软一点,因为知道中国人爱走烂路;座椅填充物厚一点,因为知道家庭用车要舒服。到2018年探岳上市,核心研发环节已经是中方主导,德国人反而要过来问“中国用户喜欢这样的设计吗”。

这种“引进-消化-吸收-创新”的路数,比单纯买技术省了百亿成本,更关键的是攒出了自己的家底。

34年过去,当年的“学徒”早成了“师傅”。

2025年双方签约的11款中国专属车型里,10款是新能源产品,不是德国人选好的,是中方团队根据中国市场需求定的方向,再拉着德国人一起干。

大众(中国)执行副总裁齐泽凯说“要迈向智能网联新时代”,这话里的门道外人不懂,早年是德国人教中国人造车,现在是中德联手定义新车。

有人问:“合资的意义到底是什么?”看看一汽-大众你就懂了。

不是拿市场换现成的技术,是借别人的肩膀,练自己的肌肉。

当年骂“卖国”的人可能没想过,真正的骨气,是学会了别人的本事,再反过来跟他平起平坐。

不是卖车多,是产业链够硬

很多人觉得一汽-大众卖得多是运气好,赶上了中国汽车消费的黄金二十年。

可为什么偏偏是它成为首个破3000万辆的车企?

答案藏在看不见的产业链里。

现在全国五大生产基地看着风光,可1993年长春基地建发动机厂时,连合格的螺栓都得从德国进口。

一汽-大众没等靠要,反而拉着福耀玻璃、中信戴卡这些供应商一起攻关。

当年为捷达配套玻璃的福耀,现在成了全球巨头,给特斯拉、宝马供货;靠轮毂起家的中信戴卡,现在能造航天级的铝合金部件。

这种“扶上马送一程”的培育模式,硬生生把1900多家上游供应商、1500多家下游经销商拧成了一股绳,50多万个就业岗位就这么被稳稳托住。

2025年的数据最能说明问题,累计纳税超7300亿,相当于每天缴出6800多万,这些钱要养多少公共服务、修多少路?

五大基地全建成“无废工厂”,奥迪新能源基地的光伏系统年减碳3.8万吨,比种100万棵树还管用,这些数字比销量更实在。

一个车企真正的价值,不是卖了多少车,是能带动多少产业,扛多少责任。

就拿2025年9月上市的速腾L来说,表面看是款燃油车,实则藏着产业链的硬实力。搭载的EA211 Evo二代1.5T发动机,是中德工程师联合调校的成果,油耗比老款降了12%,这背后是一汽-大众自己的发动机实验室熬了上千个夜的结果。

车身用的热成型钢比例达78%,这种钢材来自鞍钢的专属生产线,当年为了满足德国标准,鞍钢花了三年改造设备,光模具就换了十几套。

从一颗螺栓到一台发动机,从一块玻璃到一套智能座舱,这条能自主可控的产业链,才是3000万辆最扎实的靠山。

一汽-大众2025年新能源车型销量同比涨89%,不是突然爆火,是产业链早就铺好了路,电池用的是宁德时代的顶尖电芯,智能驾驶靠华为乾崑智驾技术,这些合作不是临时抱佛脚,是多年产业链积累的人脉和实力。

有人说“新势力靠软件就能颠覆”,可有些新势力真到了量产环节就露怯。

芯片断供、电池起火、零部件跟不上,说到底还是没扎根产业链。

一汽-大众的例子证明,制造业的底气,从来不是PPT上的黑科技,是从上游到下游都能攥在手里的硬实力。

3000万信任,靠的是实在

车企总爱喊“以客户为中心”,可很多是“客户交钱前为中心”,交了钱就变脸。

一汽-大众是真没把用户当“买车的钱包”,而是当成“产品的共建者”。3000万客户里,藏着太多这样的故事。

哈尔滨的哥董志谦,开捷达创下一箱油跑2199公里的纪录,他说“这台车比兄弟还靠谱,拉活从没掉过链子”;昆明车主付先生,先买宝来开了八年,后来增购ID.4 CROZZ,成了“油电双持”的铁粉,他的评价很实在:“毛病少,售后不坑人,换车时销售还主动帮我算旧车残值,没玩套路”。

2025年的“3000万客户感恩季”,没搞虚头巴脑的抽奖,直接送100台新车使用权,还给6位老车主免费置换新车,最后砸出一台一汽奥迪A5L当惊喜。

有人说这是营销套路,但对比某些车企“交了钱就失联”“售后加价”的操作,这种“长期主义”反而更打动人。

中国一汽党委书记、董事长邱现东在仪式上说“这份成就归功于3000万份信任”,这话不是客套,新能源车型能卖爆,靠的就是老用户的口碑裂变,很多人都是“自己买了,又推荐亲戚朋友买”。

更关键的是,它真的读懂了用户需求的变化。

上世纪九十年代,用户要的是“开不坏、修得起”,所以捷达把故障率压到最低,配件便宜到路边店都能换。

现在用户要的是“智能、舒适”,所以奥迪Q6Le-tron装了华为乾崑智驾技术,能自动泊车、高速领航;速腾L的IQ.Pilot辅助驾驶能覆盖95%的城市路况,比不少新势力的系统还稳定。

这种迭代不是跟风,是1992年朱镕基副总理视察时叮嘱的“造中国人需要的车”,三十多年没变过。

30位车主代表在仪式上接过“3000万辆客户勋章”时,有位捷达老车主说“这车陪我闯过难关,从摆地摊到开公司,它从没掉过链子”。

汽车从来不是冰冷的机器,是生活的伙伴。能想通这一点的车企不多,一汽-大众是其中一个。

它没把用户当韭菜割,反而当成长期朋友相处,3000万信任,不过是这种相处模式的自然结果。

老炮的转型,比年轻人还狠

在新能源浪潮里,传统车企分两类:一类慌了神,乱砸钱搞新能源,结果油车丢了、电车也没起来;另一类死撑着不转型,喊着“燃油车不死”,最后被市场淘汰。

一汽-大众的厉害之处,是没把电动化当成“选择题”,而是做成了“加分题”。

2025年发布的“两高一新”战略,看着是官样文章,实则全是干货。

“油电混共进全智”的路线选得极聪明,它没有一刀切停产燃油车,而是让燃油车智能化。

全新揽境成了首个搭载端到端高速NOA的燃油车,跑高速能自动变道、避障,比不少新势力的系统还好用;速腾L的智能辅助驾驶能应对城市堵车,老车主升级后说“开了十年大众,没想到现在能当‘甩手掌柜’”。

新能源这边更激进,未来五年推近30款新车,其中新能源超20款,纯电续航超800公里,冬天也能跑600多公里;混动车型馈电油耗低于4L,比日系混动还省油。

这种“两条腿走路”的打法,既稳住了燃油车的基本盘,又抢了新能源的阵地,两头都不耽误。

研发投入更是下了血本,年均近百亿,相当于每天烧2700多万。两国九地的研发体系不是摆样子,德国狼堡的工程师负责底盘调校,中国长春的团队专攻智能座舱,硅谷的实验室研发自动驾驶算法。

2026年要首发整车级VLM大模型,能实现手势控车、AI医生;2030年L3级自动驾驶要做到行业顶尖,这不是画饼,是已经有测试车在高速上跑了几十万公里。

捷达品牌的本土化改革也更见魄力。

2025年8月筹备成立新公司,引入本土资源搞电动化,2028年前推5款新车,首款纯电车型要装行业领先的SOA架构,能按需升级功能。

这步棋走得是真妙,用捷达的国民度打底,靠本土创新破局,比硬推高端品牌靠谱多了。

最有野心的是出海战略。“走出去、走进去、走上去”三步走不是空话。

2025年9月554辆整车从上海港发往中东,不是卖便宜货,是带着智能辅助驾驶、长续航的新能源车型过去,跟丰田、现代抢市场。

当年靠引进技术起家,现在要把“中国智造”卖全球,这种反转,才是开放合作的真正意义。

有人问“传统车企转型能成功吗?”

一汽-大众已经给出答案,不是不能转,是愿不愿放下身段、舍得砸钱、找对方法。它用行动证明,老炮只要不糊涂,比年轻人更懂怎么赢。

不止于3000万,这是中国汽车的开放答卷

站在“十四五”收官、“十五五”开启的节点上看,一汽-大众的3000万辆,早超出了企业成就的范畴。

长春市委书记张恩惠说这是“我国汽车产业对外开放的新里程碑”,这话没有夸张。34年的发展轨迹,刚好对应着中国从“引进来”到“走出去”的开放历程。

1990年在北京人民大会堂签约时,中国是“求合作”,德国人带着技术和标准来,我们小心翼翼地学。

2025年中欧建交50周年之际,中国成了“被需要”,奥博穆博士的视频祝贺里,反复提“智能网联与可持续发展”,潜台词很明显,大众需要中国市场,更需要中国技术。

这种地位的反转,更是藏着中国汽车工业的逆袭密码:不是靠关起门来自己搞,也不是靠低价倾销,是靠开放合作学本事,靠自主创新长肌肉。

一汽-大众没像某些合资企业那样搞“技术封锁”,反而把德国标准教给供应商,带动全产业链升级;没把利润全揣进自己口袋,而是纳税7300亿、解决50万人就业,这才是合资企业该有的样子。

仪式上发布的“创·享之道”企业文化3.0,核心是“一起出众”。中德双方一起,企业和用户一起,中国汽车和世界一起。

这话不是喊口号,是实实在在的行动。

跟华为合作智能驾驶,跟宁德时代合作电池,跟福耀玻璃共研轻量化玻璃,这就是“一起出众”;送老车主新车、听用户意见改产品,这也是“一起出众”。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说“开放合作是产业进步的必由之路”,一汽-大众正是用3000万辆证明了这句话。

真正的开放不是讨好别人,是靠实力赢得尊重;真正的强大也不是一枝独秀,是带动一群人一起变强。

3000万辆不是终点,是新起点。

未来的故事,大概是奥迪的豪华、大众的主流、捷达的亲民,在新能源和智能网联的赛道上,一起跑出中国速度。

而这背后,是一个国家从“造不出”到“造得好”再到“卖全球”的逆袭,是开放合作最生动的注脚。